KUMON 隼人駅前公文式教室 鹿児島県霧島市 【幼児からの英才教育】 のサービスメニュー

- ■継続は力なり

-

- 定着作業とは、継続的に繰り返して体に覚えさせる―「わかった」を「できた!」へ

-

1 記憶の科学

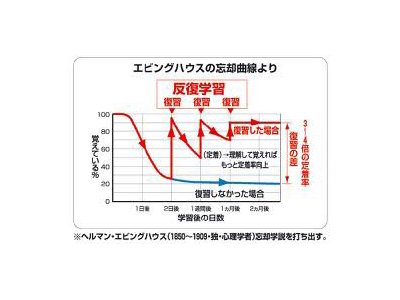

19世紀にドイツ人のヘルマン・エビングハウスという心理学者が人間の記憶力、特に中・長期記憶について研究成果を発表しています。

個人差が出ない単純暗記(人の名前などの固有名詞では記憶力に個人差がでるために、個人差が極力でないような、意味を持たない語列の暗記)の忘却曲線はグラフのようになります。

20分後には、42%を忘却し、58%を覚えていた。

1時間後には、56%を忘却し、44%を覚えていた。

1日後には、74%を忘却し、26%を覚えていた。

1週間後には、77%を忘却し、23%を覚えていた。

1ヶ月後には、79%を忘却し、21%を覚えていた。

この科学的なデーターを根拠として、最も効率的に記憶を定着させる科学的な学習方法を公文式は採用しております。学力とは、理解した後の定着作業を行うことによって初めて身につくものです。

例えば、水泳の泳ぎ方を、コーチが座学で説明し、頭では理解できます。しかし、この段階では、水の中に入って泳ぐことは出来ません。頭でイメージしたことを、体を使って反復練習して体得する作業が必要不可欠なのです。

これは、ピアノやテニスやゴルフだけでなく、読み書き計算にも言えることなのです。脳、口や手に体得させなければなりません。

学校は、週5日にも関わらず、学習指導内容の改訂に伴い学習量が格段に増えました。学校の授業は、生徒達に理解させることで精一杯で宿題はあるにしても反復練習する量があまりにも少なすぎるのが現状です。

例えば、多種類の分数計算を、基準時間内に正確にできる中学生の割合は、3割にも満たないと言われております。これは、小学生の段階での約分、最小公倍数、最大公約数といった数感覚が養われていないためです。何度も、何度もくり返す復習がなされていないのが主たる原因です。

学校で理解できたことは、瞬間の記憶であり、何もしないと2~3日で約80%忘れてしまいます。例えば、分数計算の解き方を80%知らないということは、100問の分数計算が20%の正解を得ることができるのではなく、0%を意味します。理解することと出来ることは全く違う次元の話なのです。

復習とは、習ったことをおさらいすることです。つまり、学校で習って理解できた分数の計算方法をご家庭で、もう一度見直して理解しなおすことですが、これは、座学で習った泳ぎ方を、自宅の机上でもう一度理解しなおすことと同じです。これでは、いつまでたっても、泳げませんし分数計算もできるようにはなりません。

ここでいう定着作業とは、一般的な復習とは次元が違うのです。

定着作業とは「体得」が目標なのです。

体に覚えさせることを狙いとした繰り返しの継続なのです。

指が勝手に計算をしているような感覚で、脳の回路がシンプル化されるまで行います。

英語もしかり、英文を読んで理解できれば、テストでは良い点数をとれるでしょう。テストは、理解しているかを問うているからです。しかし、外国人とコミュニケーションを図ることはできません。

実用英語のレベルに上げるには、音声教材を繰り返し聞き、繰り返し声を出して読む練習を続けて体に覚えさせる必要があるのです。

例えば、車の運転は、免許取得時は、自動車学校で習ったことを思い出しながら気を使って運転するので大変疲れますが、慣れてくるとドライブそのものが楽しくなって参ります。これは、運転の脳の処理回路が、シンプル化されるのでストレスが低減されるためです。

公文生の分数計算を見ていると、殆どの保護者の方々はその速さと正確さに驚かれます。しかも、途中式を頭で処理してしまいます。

また、当教室が実用英語検定試験に小学生が多数合格するのも(平成23年:32名合格)音声教材による定着作業が徹底されているからに他なりません。

こうしたレベルは、単なる理解の復習ではなしえません。定着作業で体に覚えさせることで初めて可能になります。

2 定着作業と定着度合いの判定

公文方式の本質とは、圧倒的な枚数のプリントを毎日毎日、何度も何度も繰り返して体得させる定着作業と申して過言ではありません。

定着度合いを判定するために、各教科とも各レベルに応じた「終了テスト」を行います。

例えば、算数の「二桁の割り算」を履修中の公文生を、「3桁の割り算」へと教材のレベルを上げるべきかを指導者が計数的に正確に判断するために行います。

当教室の場合、ハードルは高く、50問の二桁割り算を15分以内に90%以上の正解率を出すことができれば合格です。しかし、時間と正確さのどちらか一方が基準以下の場合は、二桁割り算の教材を再度反復学習することになります。そして、保護者には、電話、メモや面談等でその結果を伝え説明致します。そして、その結果の理解を得て、問題があればその解決策や今後の見通しを丁寧に話し合います。

もし、終了テスによる定着度合いの判定を行わずに、或いは、無視して、次々とレベルの高い教材に進めると、将来、必ず行き詰まってしまいます。そして、最悪な場合、算数嫌いにしてしまうという結果を招きかねません。

「繰り返しによる定着作業と終了テストによる定着度合いの判定を確実に実践すること」―これが公文式学習の生命線であり、私は公文指導者として、けして譲ることができない一線です。

因みに、胎教から幼児英才教育を受けたお子様とそうでないお子様との違いが、伸展度合いに明確な差となって現れて参ります。終了テストに合格するまでに、同じ教材を何回か繰り返さなければなりませんが、幼児教育を受けて来なかったお子様は6~7回ほど繰り返しますが、丁寧な幼児教育を受けてきたお子様は2~3回の繰り返しでクリアーしていきます。

理解力、暗記力及び計算力に大きな開きがでてしまうのです。

3 学年の枠に囚われない

もしも、「先取り学習」のみを優先させるがために、これを無視したやり方を行うとすれば、それはもう公文式学習とは云えないと考えております。

「先取り学習」が公文の表看板のような印象をもたれる方が多いようですが、公文は「後戻り学習」も行います。つまり、学年の枠に囚われていないのです。

お子様の現時点の能力を「学力診断テスト」や「終了テスト」により客観的に判断して教材を渡し、定着作業により一歩一歩着実に学力をつけてゆく、これを淡々と行うのみです。

そうすれば、結果的に、ある公文生は学年を超すレベルになり、ある公文生は学年相応レベルであり、ある公文生は学年より低いレベルの学習をしているというだけの話にすぎません。

公文式学習とは、揺るぎない、不動の学力を身に着けさせることを本旨としています。

4 定着作業の継続が成功体験として根を張り「自信」が芽吹く

このように学年や年齢といった既成概念の枠に囚われない個人の能力に応じた教材を、粘り強く繰り返して体に覚えさせることで、実際に「やればできる」という成功体験を味わいます。

この小さな成功体験を途切れることなく積み重ねていくと、「自信」という感覚が脳に植え付けられます。

学力が低く授業についていけなかったお子様が入会された時、自信なげに下をうつむき、か細い声で返事してくれました。

しかし、こうした本物の教育を中断することなく継続していくうちに、内なる「できる」という小さな自信が芽生え、やがてこれが大きな自信へと成長していきます。そして弱々しかった字が明瞭でしっかりした字に変わり、態度も、胸を堂々と張り、顔を上げ、私達の目を直視して物怖じしないはっきりした口調で答えてくれるようになります。

これが教育の醍醐味であり、にじみ出るような感動が、保護者様や、私やスタッフを包み込んでくれるのです。この劇的な変化は、正にドラマです。韓流ドラマ以上にワクワクしてしまいます。私達はこのドラマの虜になっており、時には、脚本家として、時には、演出家として、状況の変化に応じて、台本や演出を付加したり修正したりして創意工夫を重ねて監督(保護者)や助監督(学校)をサポートしてゆきます。そして、観客としてもこれを間近に鑑賞できるのです。この醍醐味は、この感動は、なでしこジャパンのワールドカップ優勝に勝るとも劣りません。こうした醍醐味や感動を味わえる幸せに深く深く深く感謝致しております。

5 なでしこジャパンワールドカップ優勝した陰に、日々の継続した反復練習があり

メンバーに公文生OBがいます。田中明日菜選手です。

試合の流れに沿って柔軟に戦術を変更して組み立てることができ、澤選手に代わる次代を担う選手として注目されています。

彼女は、4歳から小5まで公文で学習、小5当時、数学I教材(中3レベル)、国語J教材(高1レベル)、英語は、G教材(中1レベル) まで到達しました。

彼女は小3からサッカーを始めたそうです。サッカーがどんなに忙しくても遠征試合がない限り一日も休むことはなかったそうです。

彼女は、次のようなコメントを残してくれました。

「小さいころから通っていたので、公文は生活の一部でした。練習がきつくて疲れていても宿題は必ずするものだと思っていました。遠征先に、公文の宿題を持って行って、夜、みんなが寝てから取り組みました。そうやって、基礎学力だけでなく、一つずつやるべきことを休まずに、継続して積み重ねていく大切さを公文から学んだと思います。」

彼女は、幼児から学習を始めたので、学校での授業内容よりも、2~3学年先の先取り学習をしており理解力や計算力の速さが、学校生活にゆとりを生んだのでした。そして、そのゆとりを、サッカーに振り向けることができたのです。これは、田中選手のご家庭が、幼児英才教育を行うことで文武両道の子育てができるという確固たる教育方針が貫かれていたことを物語っております。